トピックス

科学技術振興機構の次世代人材育成事業として、大阪大学は「世界適塾の教育研究力を活かした SEEDSプログラム〜傑出した科学技術人材発見と早期育成〜」を実施しています。SEEDSとは世界最先端の科学技術にいち早く触れてみたいという意欲的な高校生向けのプログラムで、大阪大学の多岐にわたる研究に触れてもらうことで、科学に対する小さな好奇心の芽を大きく伸ばしてもらうのが目的です。

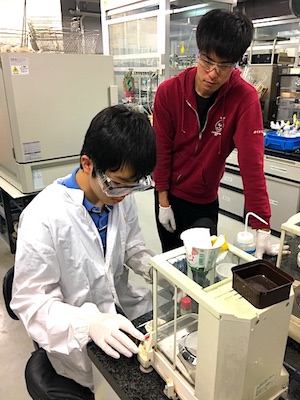

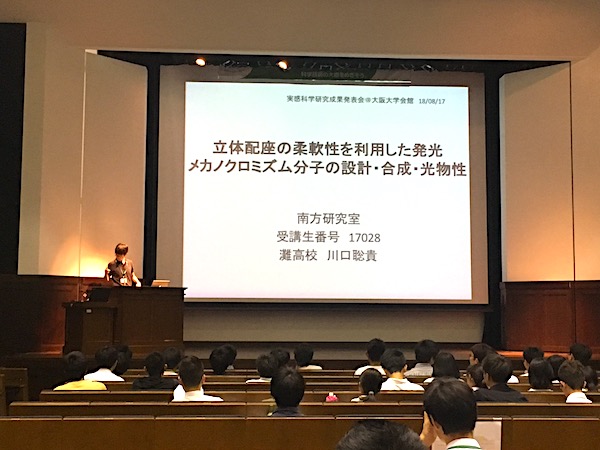

5月25日掲載の記事「SEEDSでドキドキ初体験!- 研究開始編 -」では、南方研で以下のテーマ・内容の研究に取り組みだした灘高校2年生の川口聡貴さんをご紹介しました。

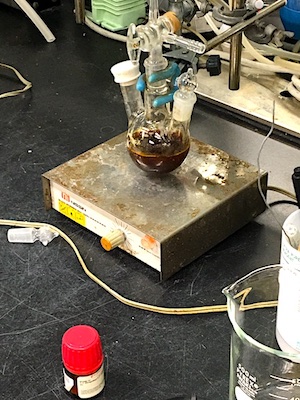

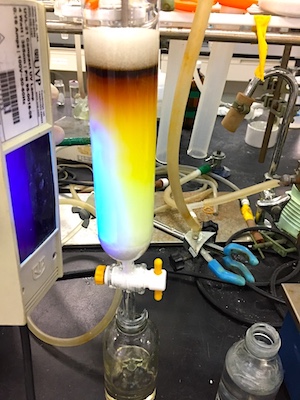

■テーマ:「刺激・環境で発光色が変幻する分子を合成・観察しよう」

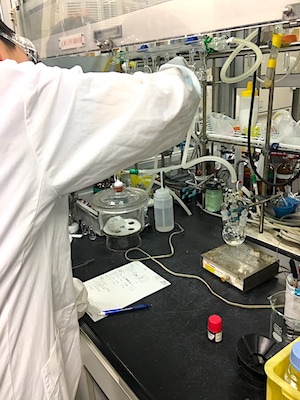

■内 容:炭素と水素を主要元素とする物質である有機化合物の中には、応力や熱などの外部刺激や、分子の周辺の環境に応じて発光色が変幻する機能をもった分子があります。このような分子を実際に実験室で合成・観察し、どんな刺激に対して発光色が変化するかも調査します。

今回はその後実験を続けて8月17日に成果報告会に臨んだ川口さんの奮闘ぶりを、ご自身のコメントを通じて紹介させていただきます。

<川口さんコメント>

今回の研究を始めた当初は、「何か面白い結果を出す」という漠然とした目標を掲げていましたが、実際にはあまりはっきりとした結論を出すことができませんでした。しかし、それを補って余りある素晴らしいものを今回のSEEDSプログラムで得ることがが出来ました!

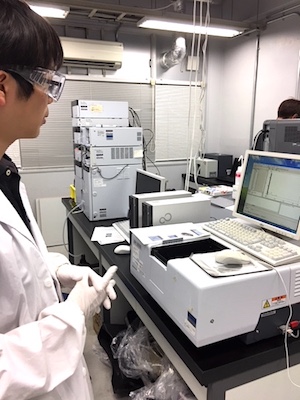

実際に何度も研究室に通い、指導を受けていくにつれ、普段の環境では決して得ることのできない、専門的な知識や実験テクニックが身に付き、研究手法や実際の研究の様子を知ることができたのです。加えて、指導教員の武田准教授やTAの開原さんは研究以外にも、他の研究室のことや大学や大学院の様子、その後の進路についても丁寧に教えて下さり、これは自分の将来についてより深く考えるきっかけとなりました。

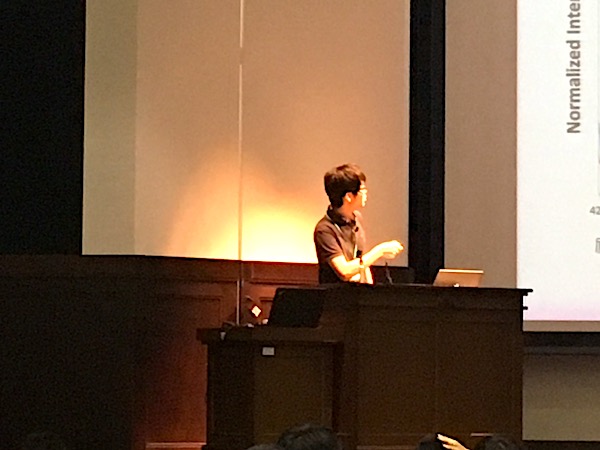

8月17日に開かれた「実感研究報告会」では、緊張してしまい、思った様には発表できませんでしたが、なかなか健闘できたのではと思っています。様々な分野の発表を聞くことができ、非常に新鮮で楽しかったと同時に、知らない人に自分の専門を伝えることの難しさも強く感じた報告会でした。

私は一連のSEEDSプログラムを経験して、将来研究者になりたいと強く思うようになりました。実際に研究室の様子を見て、研究活動の一端を体験してみて、まだ誰も知らない事を突き詰めたり、新規の物質を合成する面白さには代え難いものがあると感じたからです。普通の高校生活ではこの様な体験や情報は滅多に出会えないので、SEEDSプログラムでは本当に貴重な経験をさせていただいたと感謝しています。そして、阪大で身に付けたことを高校の化学部の活動や今後の大学での研究などに活かしていきたいと思います。

<川口さんから後輩へのメッセージ>

理系で研究者になってみたいという高校生は是非参加すべきプログラムです。実際の研究の雰囲気も分かりますし、何より進路や研究に対する疑問を、実際に研究している大学の先生方に聞けることの意味は大きいと思います。