ホルンから分子へ

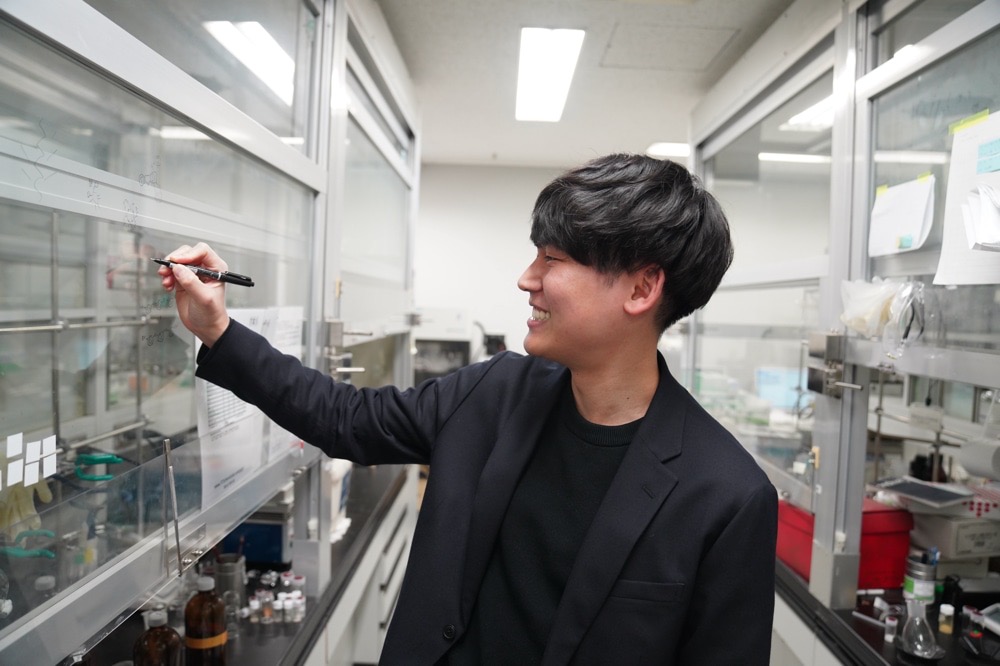

応用化学専攻には研究室を主催する教授以外にも多くの若手教員が在籍し、研究・教育に携わっています。今回は藤内研の中村彰太郎助教を訪ねて、研究内容や応用化学専攻についてお話をお聞きしました。

(以下、中村先生のコメントです)

応用化学専攻藤内研 助教 中村彰太郎

大阪大学工学部応用自然科学科卒業、同工学研究科応用科学専攻博士前期課程(修士課程)修了後三井化学株式会社勤務を経て博士後期課程修了、2024年4月より現職。博士(工学)。

ホルンは私の青春そのもの

学部生の頃はオーケストラ(正式名称は「大阪大学交響楽団」)に入っていて、その活動に専念していました。楽器はホルン。中学、高校からホルンひとすじで、青春をホルンに捧げた感じです。メンバーが揃っての全体練習は、平日に1、2回と土日のどちらかでしたが、私は授業が終わったら夜まで練習して帰宅するという生活を「毎日」続けていました。オーケストラは3年の終わりに引退するまで続けましたが、その頃は熱心に勉強をした記憶がありません(笑)。

修士課程修了後、いろいろな思いを抱えて企業へ

4年で三浦研(現平野研)に配属されて、すりつぶすと発光⾊が変わる機能性有機材料について、有機合成の背景を持ちながら研究していました。

M1の始め頃に研究の面白さに気づいて、博士後期課程に進もうかと思ったのですが、そこから研究があまりうまく進まなくなり、進学モチベーションが一気に下がってしまいました。そんなこともあって、企業に就職することにしたのです。

でも不思議なもので、M2の春に就職活動が終わってから、研究が俄然面白くなってきたんです。だいたいそのタイミングなんですよね、研究の面白さが分かってくるのは・・・。しかし、阪大での研究に少し未練を感じつつも、「一度企業勤務を経験するのもいいかなぁ」と思って三井化学株式会社に就職しました。

企業勤務を経験し、応用化学専攻の魅力を再認識

企業は営利団体である以上、研究で学術的に面白い事象が見つかっても、お金にならないと深掘りできない。そこが、企業の研究と大学の研究の違うところですよね。そんなことを身をもって感じた私は、自分の興味を追求したい気持ちと、就職時の未練もあって、阪大に戻ることに決めました。その後、私が博士後期課程の学生として帰ってきたときには、同じように企業から応用化学専攻に帰ってきた同期学生が4人もいました。それだけ人を惹きつける魅力がここにあることを再認識させられましたね。

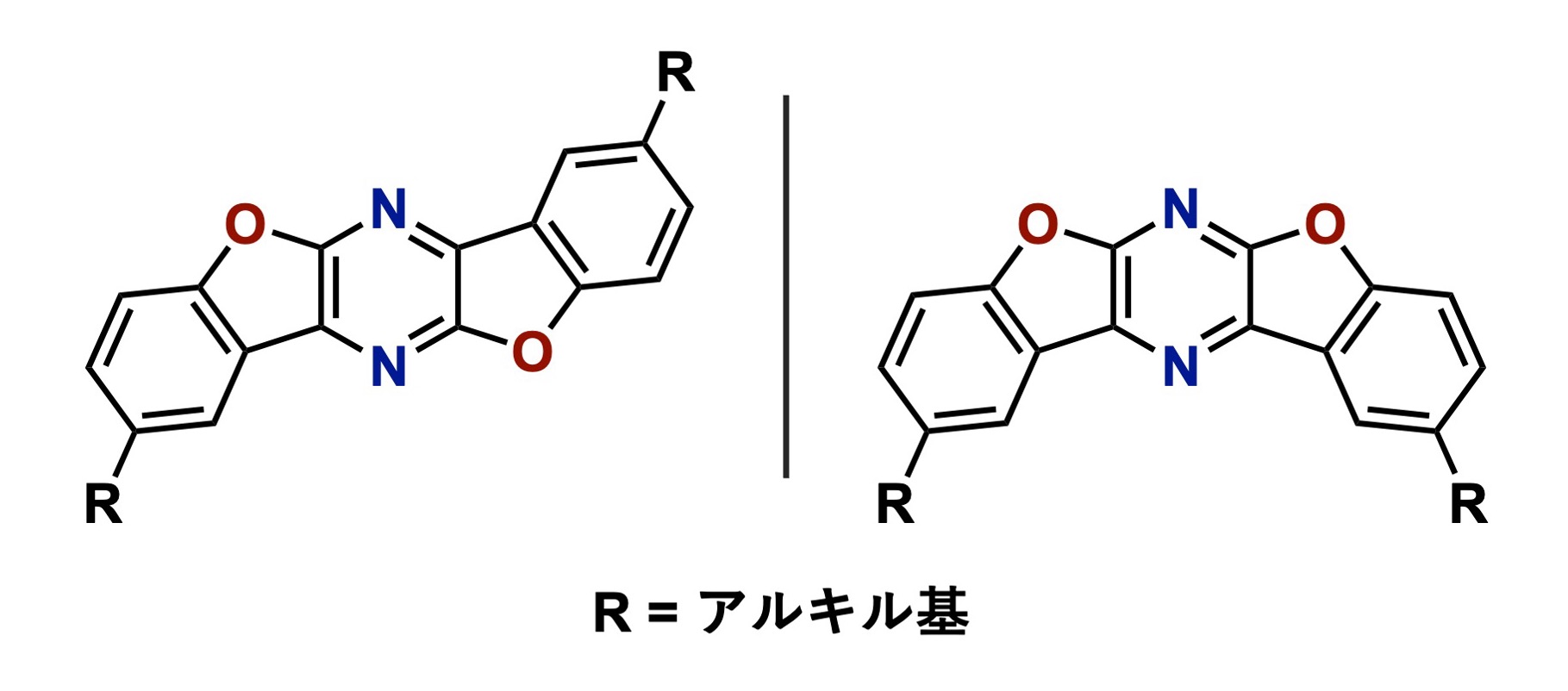

博士後期課程時代は平野教授のもとで、就職前の研究と同じ流れで、特定の骨格を持った分子の研究に没頭しました。同じ分子骨格でも、置換基をちょっと変えるだけで全く違う特性が出たりするんです。まさか卒業論文で扱ったこの分子骨格で博士論文まで書くとは思わなかったです(笑)。

三浦教授の純粋な化学愛が縁で藤内研へ

修士課程在学中、私は三浦研で有機結晶の発光の研究をしていたのですが、当時三浦研には機能性分子の物性についての知見があまりありませんでした。そこで、三浦先生が結晶物性に精通されている藤内先生に「うちの学生にいろいろ教えてやってもらえないか?」と頼んでくださって、いろいろ教えてもらっていました。今思うと、自分よりはるかに若い教員に気軽に教えを乞うことができる三浦教授の柔軟性というか凄みというか、化学への純粋な熱意を改めて感じますね。博士後期課程に戻ってきてからも、藤内先生とは研究を通じたお付き合いが続いていて、最終的に「助教に来ない?」とお声がけいただきました。縁に恵まれて、運が良かったなと思います。

分子内の空間と超分子内の空間を使いこなしたい!

私の持つ有機合成の強みと、藤内研のホストゲスト超分子の強みを生かして、中に空間を持つ新しい化合物をデザインしています。藤内先生は分子と分子の相互作用(分子間力)により、超分子で空間を作るアプローチですが、私は空間を持った分子(共有結合)自体を合成しようとしています。最終的には、小さい空間を持つ分子を集積させた超分子で大きい空間もつくり、小さい空間で起きる反応を大きい空間での別反応に繋げていく、そんな分子変換みたいなことを目指しています。 空間利用という実用的な応用研究の観点と、空間がある分子を共有結合でつくるという学術的な基礎研究の観点、その両面から研究を進めていきたいです。

メンバー同士の距離感が近いのが、藤内研!

主宰者によって研究室の雰囲気はかなり違いますが、藤内研はなんかわちゃわちゃしていて、賑やかな雰囲気ですね。学生同士の距離感が近くて、藤内先生のお人柄もあって教員と学生の距離感もかなり近いです。

私はこれまで、三浦先生、平野先生、藤内先生のご指導を受けてきましたが、3人に共通しているのは、「実験大好き!」なところです。めちゃくちゃ忙しいはずなのに、スキあらば自分で実験されている。そんな先生方のおかげで、私も実験が大好きです。実際に藤内先生は、学生が結晶化できなかった化合物をすぐに結晶化しちゃったりする(笑)。何かコツみたいなものがあるみたいなので、私も学んでいきたいです。

阪大生は「おもろい真面目」キャラ!?

阪大生は真面目だって言われることが多いのですが、真面目なだけで面白くないというわけではないんです。なんというか・・「おもろい真面目!?」みたいな学生が多い。普段はガーッ!て実験に没頭しているのに、飲み会ではめっちゃはっちゃけて盛り上がる。飲み会へのエネルギーが凄い! モチベーションの高い「おもろい真面目」学生が揃っているのが、阪大の推しポイントの一つですね。

多様な魅力の吹田キャンパス

我々が直面する複雑な社会課題や学術的課題を化学だけで解決することは今や難しくて、異分野融合の研究が求められる時代です。ここ吹田キャンパスには、化学以外の多様な分野の研究者がいますので、異分野とのコラボレーションを進めやすい点が大きな魅力となっています。実際、応用化学専攻の先生方も、キャンパス内の異分野の研究者と共同研究されていることが多いです。

加えて、株式会社日本触媒やダイキン工業株式会社といった有力企業との協働研究所※が多数あることも吹田キャンパスの魅力のひとつです。協働研究所に常駐する企業研究者の方々に接する機会も多いはずです。私も学生時代に特許申請を日本触媒の方に手伝っていただいた記憶があります。

社会で活躍できる人材を!

抜群に充実した研究設備、さまざまな強みを持った世界レベルの研究者、メリハリの効いた「おもろい真面目」学生、応用化学専攻には全てが揃っています。だから、化学を本当にやりたいと思った学生は阪大の応用化学専攻に来たほうがいい。やりすぎて止められることはありません。これから、モチベーションの高い学生さんが入ってきたら、その期待に応えられるように全力で指導して、社会で活躍できる人材を育てたいなと思います。

面白い研究を応用研究に繋げたい

研究では「面白い!」といわれることをやっていきたいです。「普通じゃないぞ」、「ちょっとおかしいぞ」、みたいな事象を見つけたときの面白さですね。そんな研究をずっと突き詰めたいです。そして、「この分野は中村」とか、「この分子のことならば中村」、みたいな存在を目指していきたいです。 そうは言っても、今の時代は基礎研究だけじゃ厳しい面がありますので、基礎研究の成果を社会実装に繋げる応用研究でもしっかり成果を出していきたいと思います。

※企業等から資金や研究者を受け入れて大阪大学内に研究拠点を設置し、共同研究を行う制度