修士課程卒業生インタビュー

「楽しかったナ!みんなで行ったインドネシア」

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻

博士前期課程2年(2025年3月時点)

中川 颯太(宇山研)

修士論文テーマ:「ポリ(e-カプロラクトン)の導入による可動性架橋材料の機能化」

小田垣 朱音 (宇山研)

修士論文テーマ:「二酸化塩素ラジカルによるポリプロピレンシートの表面酸化とポリドーパミン修飾」

3月25日11時から大阪城ホールで令和6年度大阪大学卒業式・大学院学位記授与式が行われました。今回はともに宇山研で研究生活を送ってこられたお二人に、お話をうかがいました。

幅広い分野に関連するのが化学の魅力

小田垣■もともと化学という分野に対するイメージは、いろいろな業界・業種から仕事を選べそうだなということでした。大学受験のときは、自分がまだどういう分野に興味があるかわからなかったので、入学後に幅広い選択肢のある応用自然科学科を選びました。どうしても応用化学科目に行くぞというわけではなかったですね。大学1年のときの物理は正直難しすぎてわからない、化学は割とわかりやすい印象、生物は解剖がそもそも苦手なので、応用化学科目を選びました。

中川■私はもともと手を動かして何かを作るのが好きで、テレビの子供向け番組を見て、それを全部真似て工作をしていた記憶があります。高校生になっていろいろ知っていく中で、化学は全ての学問や産業の基礎になることがわかってきて、出発物質からは考えられない新しい材料が生み出せることがとても魅力的に感じて化学を指向しました。正直、物理とか生物はよくわからなかったです。

樹脂の高機能化を目指す研究

中川■修士論文では、プラスチックのような高分子材料を『強くしながらリサイクルしやすくする』研究を進めてきました。従来からの分解性を備えた樹脂は、分解性にフォーカスした研究がされているので、強度などの実用性に乏しいところがありました。なので、分解性も強度も充実した材料を開発しようと考えました。具体的には、『特定の酵素で分解できる部分』を材料の中に組み込むことで、使い終わった後にその部分だけを分解して取り除きます。その後で、分解された成分を再び材料に組み込めば、理論的には元の材料の強さに戻り。再利用が可能になるのです。加えてポリマーの長鎖同士を梯子状に繋いでいくことで、材料の強度も向上させることができるはずです。この研究の究極の目的は、石油由来の樹脂全てを生分解性樹脂で代替することです。

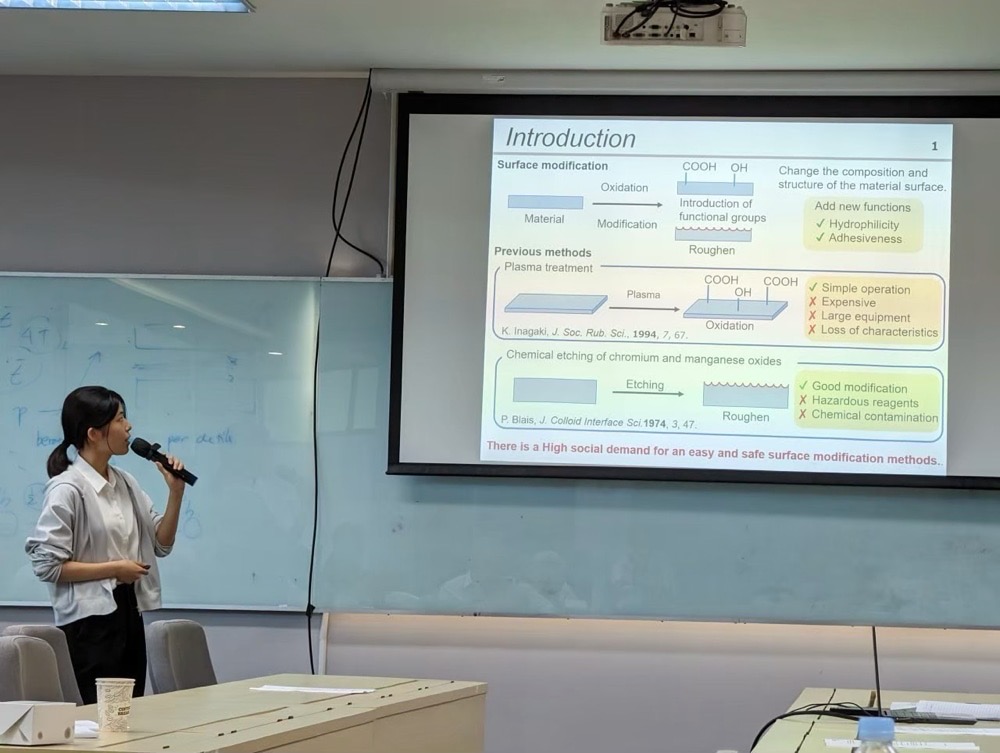

小田垣■金属との接着性が悪い樹脂材料でも、表面を酸化したら金属との接着性が良くなる性質を利用して、樹脂と金属の接着性を向上させるというのが私の研究目標の一つでした。もし、汎用樹脂のPPと金属がくっつきやすくなったら、自動車や航空機の材料に使うことができます。今はネジとかを使って機械的にくっつけていると思うんですけど、それを表面処理だけでくっつけることができたら、デザイン性や軽量化、工程削減などいろいろなメリットが生まれます。最終的には接着剤なしでくっつけられたら最高ですね。

研究室配属後に生活が一変、超忙しいM1学生!?

小田垣■B4で研究室に配属されるまでは座学中心で、高校のイメージとそんなに変わらなかったですが、研究室に配属されてからは、生活がゴロっと変わりましたね。一気に研究室中心の生活になりました。B4から修士課程に進んでも、それほど生活は変わらなかったように思います。

中川■修士課程になると自発的な行動を求められますね。先生に言われたことだけやっていてもダメで、自分でちょっと考えていけば、スパッといろいろなことが進んでいくという感じです。なので、修士課程の研究室生活をうまく過ごすには、何事も自発的に動いたほうがいいかなと思います。

小田垣■M1の1年間は長く、M2の1年間は短かったような感じがしました。

M1のときは、授業、就活、研究と、やることがいっぱいあって、毎日どうしようみたいな慌ただしさでした。M2になったら就活も授業もなくなって、気持ち的にも余裕が出てきました。

中川■私はM1もM2も早くて、あっという間でしたね。

和やかな雰囲気のもとでの修論発表

中川■修論発表(発表15分質疑応答7分)は意外とス〜ッとすぎて、気づいたら終わってました。日頃から先生方には鍛えてもらっているので、変に緊張したりせずリラックスした状態で発表できました。

小田垣■発表は50音順なので私は一番最初で不安だったのですが、会場がとてもリラックスした雰囲気なので緊張せずに発表できて良かったです。質問も5件以上いただきましたが、詰めてくる感じのものではなくて意外に和やかな雰囲気でした。そんなに心配することはなかったですね(笑)。

蔵王山の雲海からインドネシアまで

中川さん■私は大学の写真部に所属していたこともあり、修士課程に入っても時間を見つけてはあちこちに写真を撮りに出かけていました。何でも撮るんですが、街中のストリートスナップや山の絶景とか、風景写真が多いです。

一番迫力があって印象に残っているのは、仙台の蔵王山の雲海ですね。

小田垣■修研究室生活で一番印象に残っているのは、学会などでさまざまな場所に行ったことですね。仙台、鹿児島、東京そしてインドネシアまで。インドネシアでのワークショップでは、私も中川さんも口頭発表させていただきました。時間を見つけていろんなところも見て回れたので、とても楽しい思い出ですね。

M1の初夏から!?

勤務地や部署も事前にわかる!?

近年の就活事情

小田垣■就活については、M1の6月に就活サイトに登録してスタート。夏のインターンに1社、あとは冬のインターンに2社行って、その冬の1社に決めました。最初は行きたい企業がよくわからなかったので、自由応募からのインターンで企業各社の雰囲気を見ていきました。最終的には、私が宇山研でやってるような研究とかぶる分野のある総合電機メーカーを選びました。できれば関西で暮らしたかったのと、インターンのときの和やかな職場の雰囲気で決めました。今は、職種によっては就職後の勤務地や部署もわかるので、学生にとってはありがたいことだと思います。

中川■私もM1の夏ぐらいから就活を始めました。最初、自由応募でインターンに行っていた企業に阪大の推薦枠があったのでそのまま推薦で決めました。素材系のメーカーで、研究職で研究所に配属される前提です。この企業を選んだ決め手は、研究にスピード感はあるんですが、ちょっと大学の研究室みたいに余裕を持ってやっている雰囲気が感じられたことです。研究者の皆さんの雰囲気に余裕がある方が多かった印象があります。

社会人になったら海外旅行に行くぞ〜!!

中川■今は、これまでの先生方への感謝の気持ちと、社会に出るワクワク感が入り混じっている感じです。社会人になって休みを取る余裕ができたら、海外に行きたいですね。研究室で行ったインドネシアが初めての海外だったので、次はヨーロッパに行きたいですね。

小田垣■今は、社会人になるのが楽しみな気持ちでいっぱいですね。中川さんと一緒で、社会人になって休みを取れるようになったら、どんどん海外旅行に行きたいと思っています。