博士後期課程修了生インタビュー

「博士号取得はスタートラインに過ぎない!」

大阪大学大学院工学研究科応用化学専攻

博士後期課程3年(2025年3月時点)

橋本 大輝 さん (有機金属化学領域)

「トリアリールホウ素触媒と粗水素または高純度水素を活用した含窒素芳香族化合の水素化反応の開発 」

富岡 大祐 さん (松崎研)

「過酸化カルシウムの表面修飾により酸素徐放を制御可能な細胞足場材料の創製」

3月25日11時から大阪城ホールで令和6年度大阪大学卒業式・大学院学位記授与式が行われ、午後からは銀杏会館で工学研究科博士学位記授与式が行われました。有機金属化学領域と松崎研で博士後期課程の研究生活を送ってこられたお二人にお話をうかがいました。

RPGゲームのように思えた化学

橋本■高校生で有機化学を初めて勉強したときに、ベンゼン環に置換基をつけることで機能を付与できる点が、RPGゲームの武器や防具をつけるような感覚で面白そうと思った記憶があります。ただ、大学に入るときは、化学は面白いなぐらいの感覚でしたので、入学後に選択肢のある応用自然科学科を選びました。大学に入ってからの授業で化学が面白くて、そこから一気に化学にのめり込んで今に至ります。

富岡■もともと生物、物理よりは化学の方が好きかなっていう感じで、大学入学当時は「絶対化学!」というほどのモチベーションはなかったです。実際、どの学問も追求すれば、絶対楽しいところがあると思いますが、自分は化学を選んで良かったと思っています。

博士後期課程を勧めてくださった先生に感謝!

橋本■学部の3年までは博士後期課程のことは考えもしなかったのですが、研究室配属後に星本准教授から、博士号という学位の持つ意味やその後の仕事への影響などの話をお聞きしました。修士課程修了で社会に出ると君にはあまり残るものがないから、博士後期課程修了という最高到達点で社会に出る方がいいんじゃないかというお話をいただき、その時点で進学を即決しました。4年生の夏に聞いたそのお話がすごく嬉しくて、そこから頭を切り替えて、しっかり研究に取り組むことにしました。あのとき「挑戦」という決断をして本当によかったと感じています。私以外にも星本先生の話に感銘を受けて博士後期課程に進んだ学生は多いですね。

早い時期に博士後期課程進学を決めると、就活をしなくていいのでM1から研究に集中できますし、時間はかかるかもしれないが大成しそうなテーマを選ぶことも可能になるのでお勧めです。

富岡■もともと修士課程修了後に就職する予定で就活を始めていたのですが、自分が研究者としてのスキルを上げていくにはどうしたらいいか考えていくうちに、博士後期課程に進学することが結局一番いいと思うようになり、進学することにしました。企業や海外で活躍したいなら絶対に博士号を持っていたほうが有利なこと、生涯年収や奨学金のこと、全部をていねいに教えてくださり、背中を押してくださった松崎先生にはとても感謝してます。

「論文3報」の意味

橋本■学部/修士過程と博士後期課程の一番の違いは卒業要件に学術論文の掲載(3報)が必要であるところです。研究における自由度が上がる分、自分の卒業要件に対する責任も大きくなりますが、本気で化学、研究に向き合う環境に身を置くことができます。苦労してデータを集めて書いた論文が学術誌に掲載されたときの喜びは忘れられません。私は1報目をD1のときに出してから、いくつかのテーマが頓挫したこともあり、 D3の11月、12月ぐらいに、2報目、3報目を出すことができました。

富岡■論文3報という卒業要件のおかげで、ある意味、油断せずにどんどん新しいアイデアを試すモチベーションを保てます。こういう短期間で成果を出してまとめていく能力は、研究者として大事なものだと思いますので、そういう力を培うための卒業要件なんでしょうね。

一番の思い出はヨーロッパ留学

橋本■大学院時代で一番印象に残っているのはD3のときのスコットランドへの研究留学です。留学前に2度の国際学会に参加し、星本先生の後押しを受けて2回とも参加されていたエディンバラ大学(スコットランド)のマイケル・イングレソン教授に学会中に直接留学を申し込みました。学生よりポスドク研究員の方が多い特殊な環境でしたが、ハイレベルな研究環境に身を置き研究できたことは本当に貴重な経験でした。本場のスコッチウィスキーも美味しかったな・・。

富岡■私もD2のときに、ドイツのアーヘン工科大学のピッヒ教授のラボに留学したことが、博士後期課程での一番の思い出ですね。留学前からディスカッションやプレ実験を重ねて、方向性に目星をつけていたこともあって、留学先のラボでは結構スムーズに研究を進めることができました。研究以外にもラボの仲間たちとサッカーをしたり、ビールを飲んだり、本当に刺激的で世界観が広がった実感がありました。今でもこのときの仲間とは交流が続いています。

※富岡さんの詳細な留学記は https://www.applchem.eng.osaka-u.ac.jp/blog/240227-2/

一気に広がった研究者仲間の輪

橋本■下の写真は東京で行われた2024年の日本化学会春年会の同期たちとの交流会です。私たちの世代は、コロナ禍の影響で一回も対面の学会に参加しないまま、D1から対面の学会に参加し始めたのですが、みんな学外での知り合いが全然いない。そこで、同期の学生たちを全員部屋から引っ張ってきて、飲んで話して一気に仲良くなりました。北大、東大、京大、山口大などなど・・。アカデミアに残る仲間も結構いるので。しっかりコネクションを維持していきたいと思っています。

社会実装を見据えた研究

富岡■私は細胞や組織に酸素を供給する生体材料を研究してきました。近年、疾患部位に組織を移植する新しい治療法として再生医療が注目されていますが、これまで生体外では厚さ200μmほどの組織しかつくれていませんでした。組織を厚くすると中の細胞にまで酸素を届けることができなかったことが原因の一つでした。この課題を解決するために、私は水と反応して酸素を発生させる無機化合物に着目しました。この無機化合物の水との反応を制御したり、有害な活性酸素を取り除くような物質を加えたり、いろいろ工夫を凝らしながら、最終的には厚さ400 µmぐらいで、高い細胞密度の生きた組織をつくれるようになりました。将来この技術が再生医療の発展に役立ち、臨床現場で患者さんのために使われるようになったら嬉しいですね。

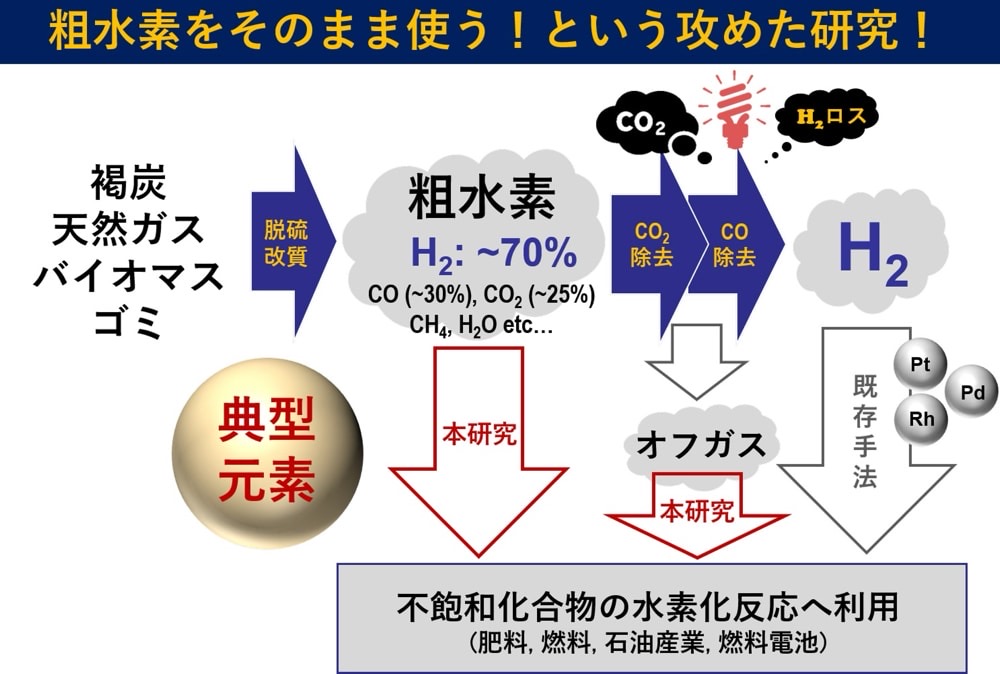

橋本■私は博士後期課程では、典型元素のホウ素を含む触媒を開発し、その触媒を不飽和化合物の水素化反応に応用するという研究をしてきました。水素は現代社会を支える重要な分子であり、次世代のエネルギーキャリアとしても期待されています。社会では様々な炭化水素資源から一度不純物が混ざった「粗水素」が製造され、これを徹底的に精製した高純度な水素が利用されています。しかし、この水素の精製プロセスには多くのエネルギーとコストがかかるといった課題が指摘されています。そこで、粗水素から直接水素のみを選択的に利用するという、革新的な水素利用法の開発に取り組んできました。博士論文では、独自のホウ素触媒の開発とそれらの触媒を利用した粗水素雰囲気下での高効率な水素化反応についてまとめました。この技術の応用先としては、肥料、燃料と化成品の中間材料の製造などが考えられます。

D2の秋に就活終了

橋本■就活はD2の6月から自由応募で徐々に始め、8月にはいくつかの博士学生向けのオンライン説明会にも参加しました。また、企業からの奨学金 (化学人材育成プログラム) を受給していたので、そちらの就活支援イベントにも参加していました。博士後期課程の就活時期は業種によってまちまちなようですが、化学メーカー志望の学生としては早くから始めた方だと思います。何社か総合化学メーカーを調べて第一希望を決めたところ、その企業から最初に応募がかかったため、1社目に受けたその企業にありがたく採用していただけました。なので、2社目以降は受けずに、D2の11 月初旬には就活を終えることができました。

富岡■私は自分の研究分野に近い企業をD2の夏ぐらいから調べ出しましたが、結局決まるのが早くて、一社しか応募しませんでした。幅広い分野で事業展開している総合化学メーカーに就職します。この企業を選んだのは、自分が関西好きなので関西に縁のある企業であること、博士後期課程までやってきた自分の知識を活かせる分野の研究開発をしていること、そして研究を大事にする社風で博士人材が多く在籍していること、この3点が理由でした。私はそこで医療材料関連の研究開発に携わる予定です。

私は実家が中小企業を営んでいるため、幼い頃から商売について考える機会が多かったです。ですので、研究を商売にどうつなげるのか?そういうところも見てみたいですね。

博士号を取った今がスタートラインだ!

橋本■研究室では6年間同じところで研究させていただいて、すごく自分を追い込むトレーニングができたと思っていますので、ここで培った忍耐力をしっかり生かしつつ、積極的に自分から動いて社会に貢献できる研究者になれたらいいなと思っています。

そして、休暇もしっかりとって、今まであまり行けなかった旅行にどんどん行きたいと思っています。

(最後方でなぜか立っているのが星本先生、モエのシャンパンを手に笑顔の橋本さん)

富岡■今日の博士号の学位記授与式で、工学研究科長の先生が「博士号を取った今がスタートラインだから」というお話をされて、それがめっちゃ響きました。博士号を取って、ちょっと自信も出てきて浮かれていますが、ここでもう一回気を引き締めて、企業人生活を始めないといかんなと思っています。