分子デバイス普及の鍵!? 数ナノメートル長の完全被覆分子導線を開発

現在主流のシリコン半導体エレクトロニクスではトップダウンのアプローチで微細化が行われています。一方、単分子エレクトロニクスでは分子をつなぎ合わせて電子デバイスを構築するボトムアップのアプローチにより、究極の微小デバイスが作製できると期待されています。ボトムアップアプローチを実現するためには、ダイオードやトランジスタの役割を持つ分子素子だけではなく、分子素子間をつなぐ分子導線や接合部位などのコンポネントのが不可欠となっていました。

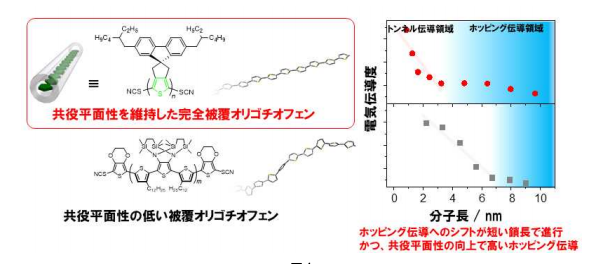

この課題に対して、産業科学研究所の家裕隆教授らの研究グループは、長さ1~10nm(ナノメートル)で構造的に捻じれがなく、かつ、ナノメートルスケールで所望の長さに制御した完全被覆分子導線の開発に成功しました。単一分子で導線としての機能を発現させるためには、隣接分子の影響を排除する必要がるため、π共役部位が絶縁部位で完全に被覆されています。

完全被覆分子導線の構造と単分子電気伝導特性

さらに、同大学院基礎工学研究科の夛田博一教授らと共同で、高い共役平面性※1の分子構造がホッピング伝導※2の電気伝導特性の改善に有効であることを単分子の電気伝導度測定により世界で初めて明らかにしました。今回の結果により、単分子エレクトロニクス※3の実現に向けた被覆分子導線の開発が加速的に進展すると期待されます。

本研究成果は、米国化学会誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」(オンライン)に、2019年5月31日(金)に公開されました。

タイトル:”Highly Planar and Completely Insulated Oligothiophenes: Effects of -Conjugation on Hopping ChargeTransport”

著者名:Yutaka Ie, Yuji Okamoto, Takuya Inoue, Saori Tone, Takuji Seo, Yasushi Honda, Shoji Tanaka, See Kei Lee, Tatsuhiko Ohto, Ryo Yamada, Hirokazu Tada, and Yoshio Aso

DOI:10.1021/acs.jpclett.9b00747

本研究の詳細はこちら

https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2019/20190604_1

研究グループ

https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/omm/

※1 共役(きょうやく)平面性

芳香族分子の共役を伸長するとπ電子が非局在化するため分子全体が安定化しますが、分子が捻じれるとこの効果が減少すします。この効果の有無を示す指標

※2 ホッピング伝導

局在した電荷が分子内を移動する電荷注入型の輸送機構。熱活性型の伝導であるため温度依存が観測され、電気抵抗の距離依存性は直線的になることが特徴です。

※3 単分子エレクトロニクス

1974年にAviramとRatnerは有機単分子に電子素子としての機能を付与することができれば、“単分子エレクトロニクス”が可能になると提唱。単分子エレクトロニクスでは構造変換が自在に行える有機分子の特徴を活かせることから、ボトムアップのアプローチで素子構築が可能です。