トピックス

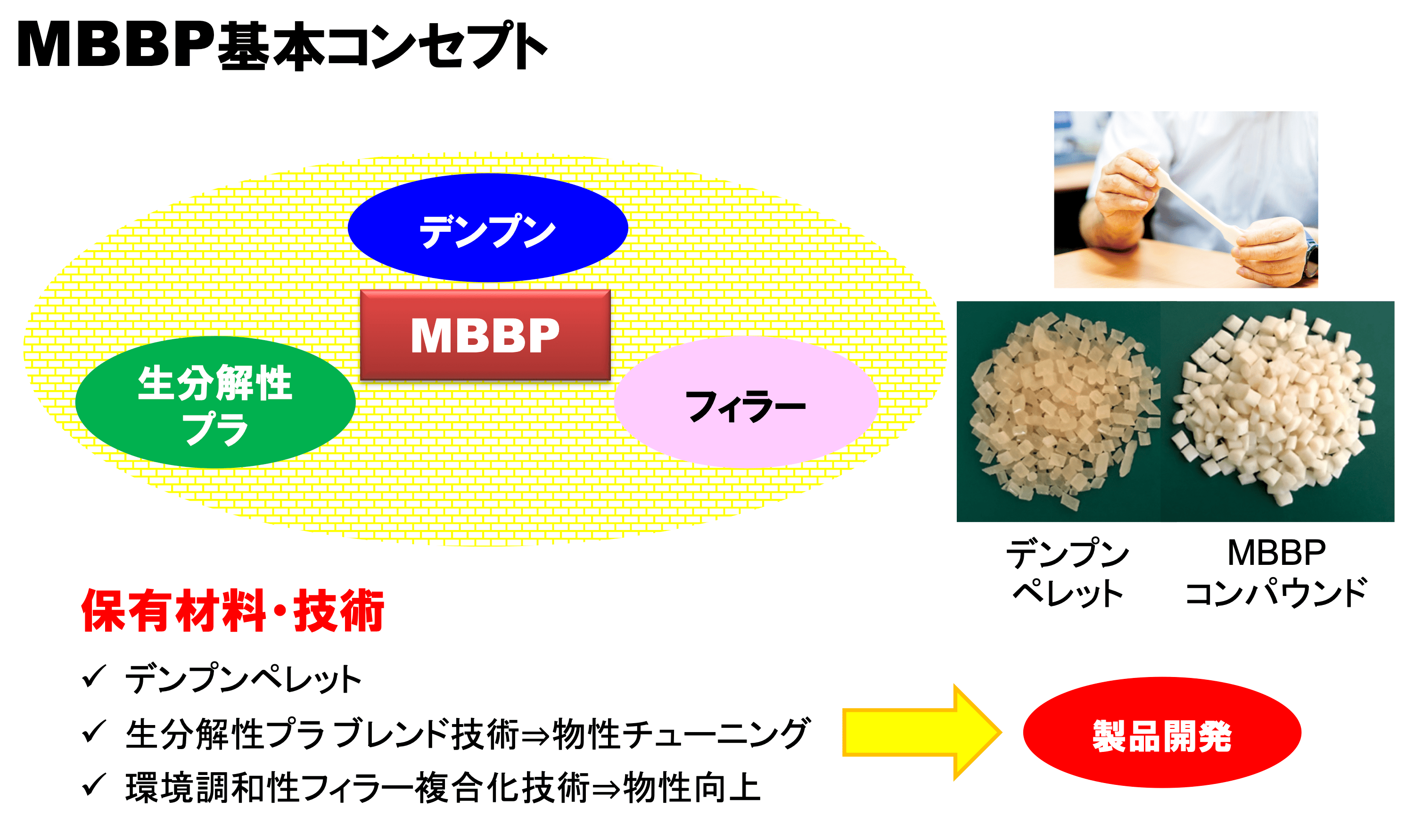

海洋ごみ問題が地球規模の脅威になりつつある現状にあっても、実用化されている海洋生分解性プラスチック※1の用途・普及は限定的です。この課題解決のため、応用化学専攻の宇山 浩教授、徐 于懿助教が代表幹事となり、2020年9月に海洋生分解性バイオマスプラスチック(MBBP)の開発・ 社会普及を目指したプラットフォームを設立しました (図 1)。

民間企業20社近くが参画し、産官学の強固な連携により海洋プラスチックごみの削減に貢献できるMBBPの実用化を目指します。

これまでに実用化されて いる海洋生分解性プラスチックの多くは脂肪族ポリエステルに限定され、性質、価格、生産量の課題から広く普及していませんでした。

一方、宇山教授らの研究グループでは、安価かつ地球上に大量にあるバイオマス資源に着目し、独自の複合化技術により海洋生分解性プラスチックを開発しました(2020 年3月に発表)。デンプン※2、セルロースといった安価かつ身近なバイオマスの組み合わせから得られたシ ート材料は、優れた強度と海水中での高い生分解性を示しました。この成果は生分解性プラスチックにデンプンを添加することで海洋生分解機能が搭載できる可能性を示唆しています。

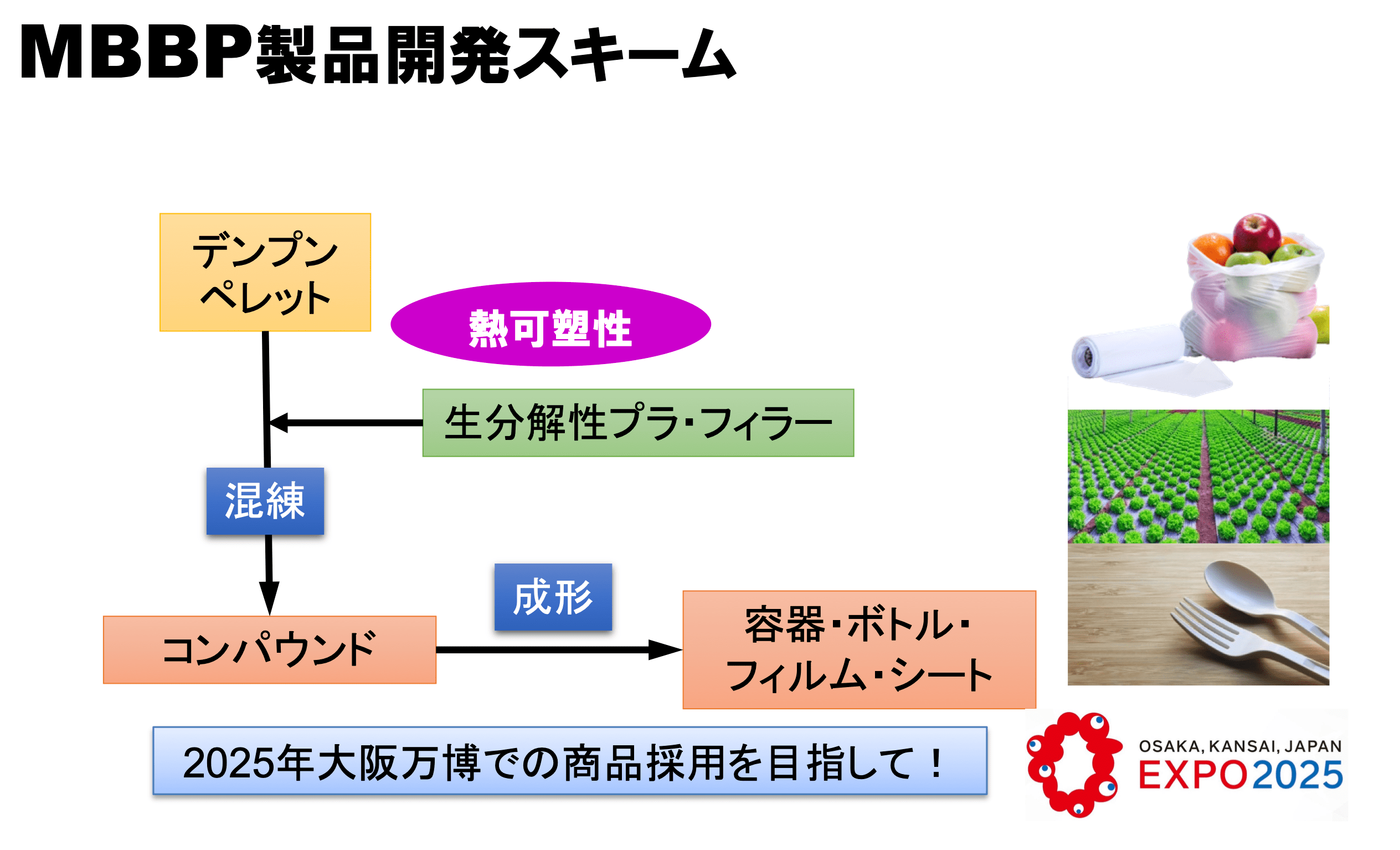

PE、PP をはじめとするプラスチックは熱可塑性※3 を示し、多くのプラスチック製品は熱可塑性を利用して製造されています。一方、デンプンは熱可塑性 を示しません。そこでプラットフォーム参画企業の協力で熱可塑性を示すデンプンペレットを導入し、生分解性プラスチック(ポリ乳酸、PLA)等を主材とし、物性を改善するフィラーとブレンド/複合化 することでMBBPコンパウンドを設計しました(図 2)。このコンパウンドを利用することで、容器・ ボトル・フィルム・シート等のプラスチック製品 が大量に製造できます。

今回設立したプラットフォー ムで開発するMBBPが実用化できれば、海洋プラスチック問題の解決に貢献できるとともに、地球上に安価かつ大量にあるバイオマスの利用により物質循環が構築でき、CO2 ガスの抑制につながります。そして、このような環境技術を日本発で世界に発信することは、日本の高い技術力を世界に示すことにもつながっているのです。

本プラットフォームの運用により、海洋プラスチック問題の切り札として期待されるMBBP開発が加速することが期待されます。

本プラットフォーム参画機関:松谷化学工業(株)、白石カルシウム(株)、サラヤ(株)、ユーハ味覚糖(株)、ユニ・チャーム(株)、味の素(株)、興和(株)、(株)大丸松坂屋百貨店、パナソニック(株)、ニッポー(株)、アスカカンパニー(株)、星光 PMC(株)、積水化成品工業(株)、荒川化学工業(株)、(株)イノアックコーポレーション、スタープラスチック工業(株)、利昌工業(株)、ユングブンツラワー・ジャパン(株)他

本プラットフォームの詳細

https://www.eng.osaka-u.ac.jp/wp-content/uploads/2020/11/9da4d573881416680ed10f630eb876c3-1.pdf

宇山研究室

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/~uyamaken/

※1:通常のプラスチック製品と同じように使え、しかも使用後は、自然界の微生物や分解酵素によって水と二酸化炭素に分解される、自然に還るプラスチック

※2:代表的な炭水化物(多糖類)であり、多数のα-グルコース分子がグリコシド結合によって重合し た天然高分子。デンプンは植物の光合成によって作られ、コーンやキャッサバ(タピオカ)などが安価な工業原料として用いられます。

※3:常温では変形しにくいが、加熱すると軟化して成形しやすくなり、冷やすと再び固くなる性質をいいます。プラスチックの代表的な成形法である射出成形、押出成形には熱可塑性が必須です。本プラッ トフォームでは、デンプンコンパウンドを用いて様々なプラスチック製品を成形し、開発します。